【書き順】ドラえもんが教えてくれた、漢字の書き順の基本ルール(前編)

漢字の書き順を意識したことはあるでしょうか?

文字を美しく書くことには関心を向けられがちなのに、意外と書き順への関心は薄かったのではないでしょうか。

しかし、行書や美しい文字の書き方のパターンを学んでいくうちに、書き順の重要性に気が付くはずです。

また、漢字検定やクイズ番組でも、書き順を問う問題が出題されたりしますね。

書き順にはある程度のルールがあるので、マスターしましょう!

後編はこちら。

漢字の書き順の基本ルール(前編)

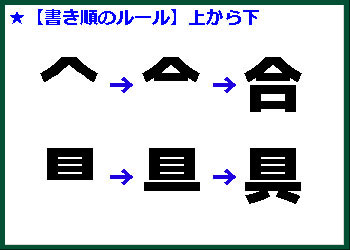

①上から下へ書く

漢字が上下にパーツが分かれているものは、上から下の順番に書きます。

「かんむり」や「やね」といった部首がある漢字の場合は、かんむりややねから書きます。

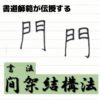

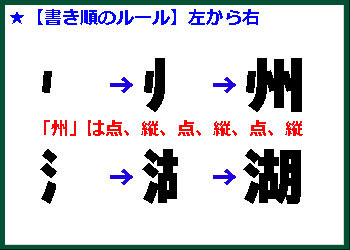

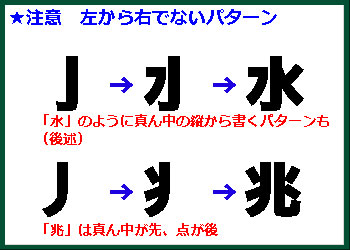

②左から右に書く(※ただし、イレギュラーもあります)

漢字が左右にパーツが分かれているものは、原則として左から右に書きます。

「湖」や「街」、「徴」などのように横に3つのパーツが並んでいるように見える漢字は、左→真ん中→右の順に書きます。

ただし、横並びに見える漢字でも書き順がイレギュラーなものもあるので注意です!

⑤で後述しますが、「水」や「小」のように、真ん中が飛び出ている漢字は左からではなく真ん中から書きます。

また、「兆」のように特にややこしい書き順の場合もあるので、特に覚える必要があります。アンキパンが欲しくなりますね。(後日記事を書く予定です)

「兆」は1画目がノ、2,3画目が点、4画目がはね、5,6画目が点です。

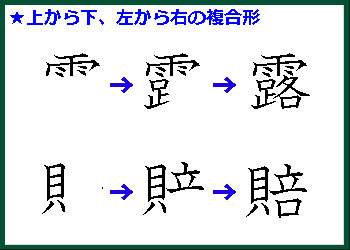

【応用】上下・左右に複雑に組み合わさっている漢字

①では「上から下」、②では「左から右」に書くというルールを紹介しました。

これを応用して、「露」や「賠」のように左右や上下に複雑に組み合わさっている漢字ではどのような書き順になるのかを考えることができます。

「露」は上のあめかんむりを書いてから下の路、路は左の足を書いてから右の各を書きます。

「賠」は左の貝を書いてから右の部分、右の部分は立を書いてから下の口を書きます。

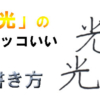

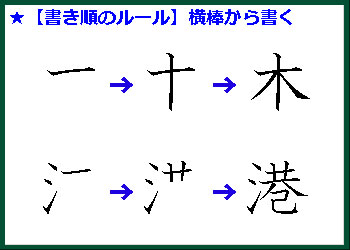

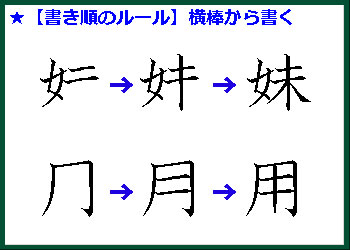

③横棒を先に書く場合が多い

①や②のパターンは、漢字が上下や左右に組み合わさっているのが分かるときに適用できそうです。

では、「木」や「港」のように、縦棒と横棒が複雑に組み合わさっている場合はどのような書き順になるでしょうか。

答えは、ほとんどの場合が横棒からです。とはいえ、もちろんイレギュラーなパターンもありますので、注意して覚えましょう。

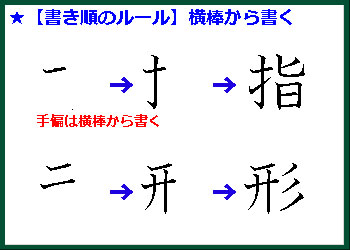

手偏や「才」も横棒を書いてから縦棒を書きます。

横棒が1,2本交わっている場合は横棒2本書いてから縦棒を書く場合が多いです。(ただし、イレギュラーなパターンもあり。④で後述します。)

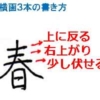

横棒が3本ある場合は横→縦→横→横の場合が多い

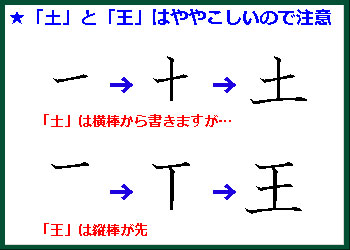

イレギュラーな例として、「王」の書き順を紹介します。

「土」は原則通り横棒から書きますが、「王」は縦棒を書いてから横棒を書きます。

王は土の上に横棒があるだけの漢字に見えますが、横棒の本数が3本以上ある場合は横→縦→横→横に書くことが多いです。

※ただし、「羊」は後編で紹介する「貫く棒を最後に書く」が適用されるので、縦棒は最後です。

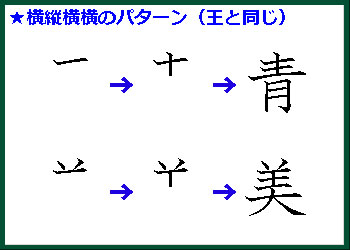

「王」と同じ、横→縦→横→横の書き順の漢字です。

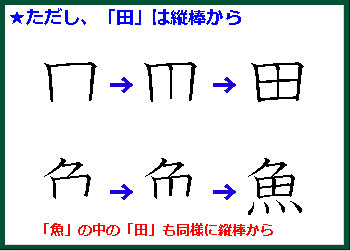

④【注意】ただし、縦棒が横棒2本を完全には貫かない場合は、縦棒から先に書く

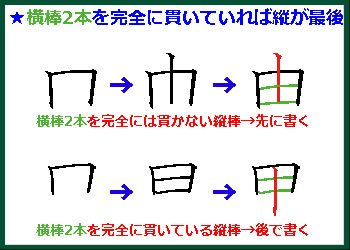

③では、縦棒と横棒が交わっている場合、横棒が1,2本なら横棒から書く、と紹介しましたが、横棒2本であっても縦棒を先に書くパターンがあります。

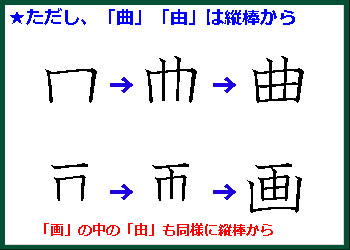

「田」や「曲」、「角」など、2本の横棒を完全には貫かない縦棒は縦棒から書くパターンなので、特に知っておきましょう!もちろん、「田」や「曲」などを一部分に含む漢字(「魚」や「農」など)の場合も、同様に縦棒から書きます。

「曲」や「由」も縦棒から書きます。「曲」を含む「農」や「由」を含む「画」も、同様に縦棒から書きます。

ただし、「由」とよく似ていますが「甲」は縦棒が最後です。③同様、横棒2本を完全に貫いている縦棒は縦棒を後から書きます。同様に、「里」でも日を書いてから縦棒を書き、横棒2本です。

先述した「妹」や「用」でも、縦棒が横棒2本を完全に貫いているので、それと同じ考え方で縦棒を後から書いています。

「田」や「由」は縦棒が横棒2本を完全には貫いていないので、縦棒が先になります。

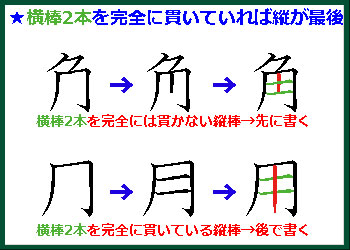

同じ考え方で、「角」も縦棒が横棒2本を完全には貫いていないので、縦棒を先に書きます。「解」でも同様です。

よく似ていますが、「用」は縦棒が横棒2本を貫いているので、縦棒を後から書きます。

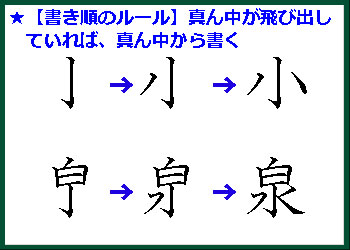

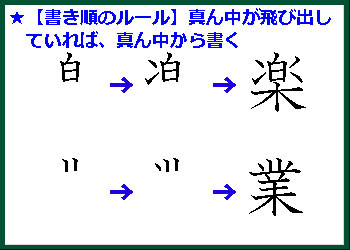

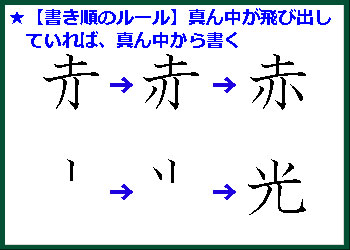

⑤真ん中が飛び出している漢字は真ん中から書く

②でも少し触れましたが、左、真ん中、右の3ブロックに分かれていても、真ん中が飛び出している場合は真ん中を先に書きます。

「小」や「水」などが該当します。

「楽」や「業」でも同様に、真ん中の「白」や点から書きます。

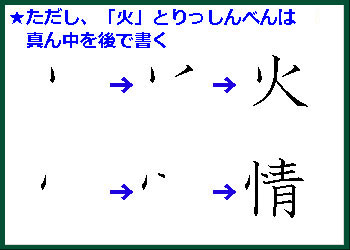

「火」とりっしんべんは真ん中を後で書く

ただし、これまたイレギュラーなパターンとして、「火」やりっしんべん(「情」や「快」の部首)は、真ん中が飛び出ていても後から書きます。

「火」だけでなく、「焔」などの火偏の漢字や「炭」のように一部分に火を含んでいる場合も同様です。

まとめ、参考文献

これらの書き順の基本ルールは、書道をやっている人ならいちいち頭で覚えているもの…というよりは、小学生の頃から漢字の書き取りをしていくうえで自然に身についたもの、と言えます。

今回の書き順のルールは『ドラえもんの学習シリーズ 漢字の書きじゅんがわかる』を参照して執筆しています。

小学校1~3年生向けの本ですが、まんがで読みやすく、これで書き順の大まかなルールがわかるようになります。子供向けで読みやすく、小学生の子どもが書き順を覚えるのに最適なテキストだと思います。

もちろん、大人が読んでもためになる書き順や漢字の知識が豊富な一冊です。

開始2ページでいきなり異世界へ飛んだりと、なかなかの超展開だなぁと大人になって読み返して思いました。