【書き順】ドラえもんが教えてくれた、漢字の書き順の基本ルール(後編)

前編に続いて、漢字の書き順のルールをご紹介します。

漢字の書き順を意識したことはあるでしょうか?

文字を美しく書くことには関心を向けられがちなのに、意外と書き順への関心は薄かったのではないでしょうか。

しかし、行書や美しい文字の書き方のパターンを学んでいくうちに、書き順の重要性に気が付くはずです。

また、漢字検定やクイズ番組でも、書き順を問う問題が出題されたりしますね。

書き順にはある程度のルールがあるので、マスターしましょう!

漢字の書き順の基本ルール(後編)

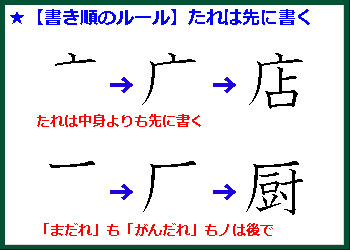

⑥たれ、かまえが部首の漢字は、たれ、かまえから書く場合が多い

漢字の部首には、「たれ」や「かまえ」があります。

ほとんどのたれ、かまえは先に書きますが、たまに書き順が複雑なかまえもあるので注意しましょう!

中身より先に書くたれ、かまえ

「たれ」には「店」や「広」などのまだれ、「原」や「厨」などのがんだれ、「病」や「症」などのやまいだれ、「局」や「屋」などのかばね、「房」や「扉」などのとだれの5つがあります。

「かまえ」には「同」や「再」などのどうがまえ(えんがまえ)、「間」や「開」などのもんがまえ、「風」や「凪」などのかぜがまえ、「包」や「匂」などのつつみがまえがあります。(※かまえは他にもありますが、後述)

上記の部首に当てはまる漢字は、中身より先に部首を書きます。

まだれもがんだれも横棒が先、ノが後です。

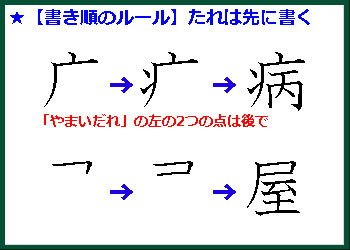

やまいだれはまだれを書いてから点2つを書いて、中身を書きます。

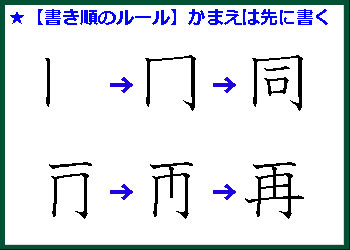

どうがまえ(えんがまえ)の漢字は、中身よりも先にかまえを書きます。

「再」も「同」と同じくどうがまえが部首の漢字です。横棒を書いてからどうがまえ、縦棒、横棒、長い横棒の順番に書きます。

余談ですが、「内」の部首は「どうがまえ」、「人」、「入」の3つの解釈があるようです。(辞書や教科書によって異なります)

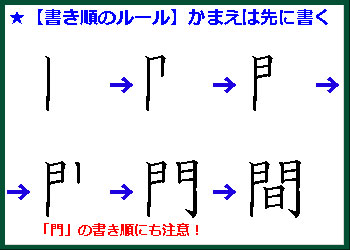

もんがまえの漢字も、かまえ(門)を書いてから中身を書きます。

「門」そのものの書き順も間違えやすいのでチェックしておきましょう。

書き順が複雑なかまえ

かまえのうち、次の部首には書き順に注意が必要です。

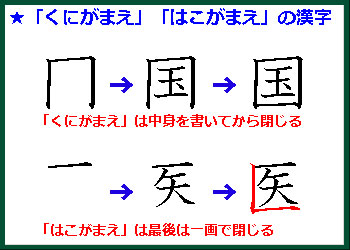

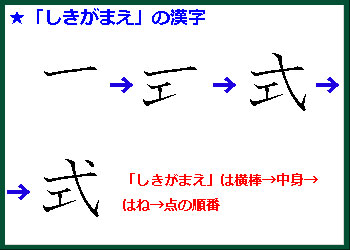

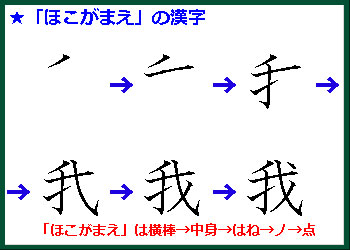

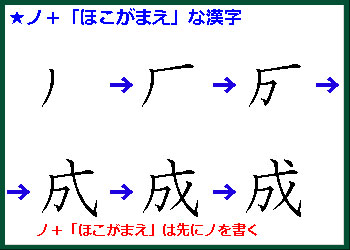

「国」や「園」などのくにがまえ、「区」や「医」などのはこがまえ、「式」や「弐」などのしきがまえ、「成」や「我」などのほこがまえは、書き順がやや複雑なので注意です。

ちなみに、「幾」や「武」の部首はそれぞれ「幺」「止」ですが、このルールに当てはまります。

くにがまえ、はこがまえの漢字は、かまえを途中まで書いたら中身を書き、最後に閉じます。はこがまえを閉じている直角に折れ曲がる部分は、一画で書きます。

しきがまえは、横棒を書いてから中身を書き、はね、最後に点を書きます。

しきがまえではありませんが、「武」も短い横棒、長い横棒を書いてから、中身(止)を書き、はね、点の順に書きます。

ほこがまえ(戈)も、横棒を書いてから中身を書き、はね、ノ、最後に点を書きます。

「成」や「威」は、ほこがまえ(戈)にノがくっついています。ノを先に書き、横棒→中身→はね→ノ→点の順番です。ノ+戈という解釈なので、1,2画目はがんだれのように横棒→ノではありません。

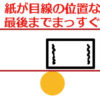

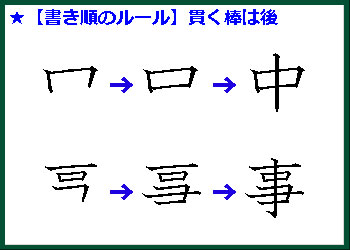

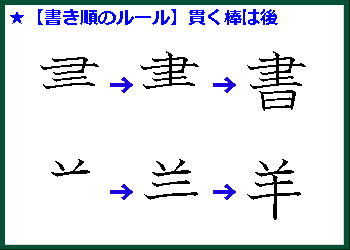

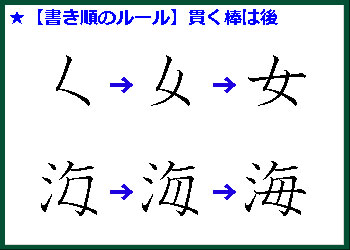

⑦貫く棒は後で書く

「中」や「事」など、貫いている棒がある漢字は、貫く棒を後から書く場合が多いです。

「書」も、縦棒は後で書きます。

前編の③で少し触れた「羊」や「半」も、このルールが適用され、貫く縦棒を後で書きます。

「女」や「海」など、横に貫いている場合も貫く横棒を後で書きます。

「女」の書き順は、「くノ一(くのいち)」で覚えるのが有名ですね。

⑧間違えやすい書き順~「人と入」「右と左」「部首のにょう」

最後はクイズ形式でどうぞ。解説だけまとめて知りたい人はこのリンクで飛ばしてください。

書き順クイズ3連発

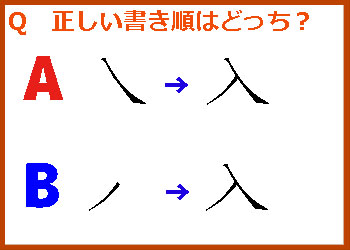

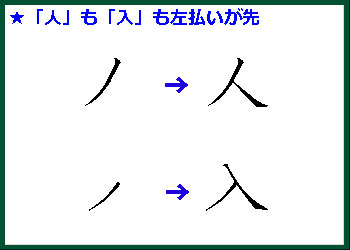

【第1問】突然ですが問題です。「入」の書き順として正しいのはA、Bのどっちでしょう?

ちなみに、「人」は長い左払いから先に書きます。

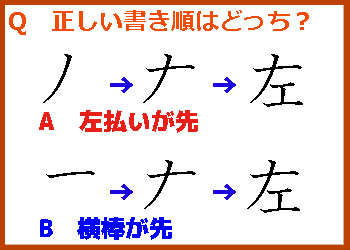

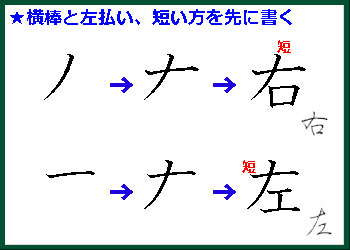

【第2問】「左」の書き順として正しいのはA、Bのどっちでしょう?

ちなみに、「右」と「左」では、左払いと横棒のどっちが先か違います。

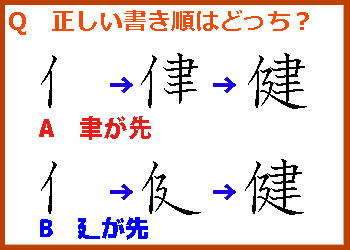

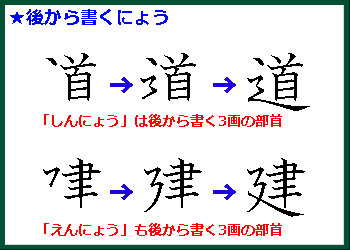

【第3問】「健」の書き順として正しいのはA、Bのどっちでしょう?

「人」と「入」の書き順

「人」や「入」だけでなく、「父」や「金」など、右払いと左払いが交わっている・重なっている漢字は、左払いから書きます。

払いの長さに関係なく左払いから先に書くので、【第1問】の正解はBです。

「右」と「左」の書き順

「右」と「左」の書き順は間違えやすいものの代表ですが、どちらも短く書く方から先に書きます。

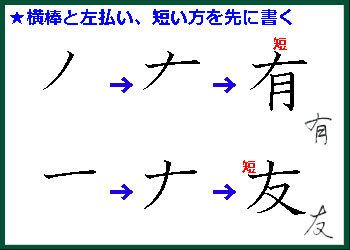

「右」や「有」、「布」は横棒よりも左払いの方が短いので、左払いを先に書きます。一方、「左」や「友」は左払いよりも横棒の方が短いので、横棒を先に書きます。

行書で書くとよくわかりますが、短い方から先に書いた方が書きやすいです。

というわけで、【第2問】の正解はBです。

にょうは先に書くものと後から書くものがある

左下から下にかけて伸びている「にょう」という部首にはいくつか種類がありますが、種類によって書き順が違うので注意です!

「道」や「進」などのしんにょう、「建」や「延」などのえんにょうは後から書くにょうです。

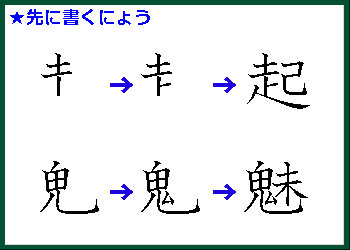

「起」や「趣」などのそうにょう、「魅」や「魑」などのきにょう、「麺」や「麹」などのばくにょうは先に書くにょうです。

しんにょうとえんにょうは後から書きます。どちらも画数は3画です。

そうにょうやきにょう、ばくにょうは先に書きます。

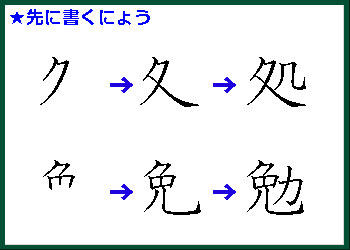

部首がにょうではありませんが、「勉」「処」「題」はにょうに当たる部分を最初に書きます。

「導」や「健」など、にょうが部首の漢字が組み合わさっている場合も、ルールは同じです。

というわけで、「健」はえんにょうの部分を後から書くので【第3問】の正解はAです。

まとめ、参考文献

これらの書き順の基本ルールは、書道をやっている人ならいちいち頭で覚えているもの…というよりは、小学生の頃から漢字の書き取りをしていくうえで自然に身についたもの、と言えます。

今回の書き順のルールは『ドラえもんの学習シリーズ 漢字の書きじゅんがわかる』を参照して執筆しています。

小学校1~3年生向けの本ですが、まんがで読みやすく、これで書き順の大まかなルールがわかるようになります。子供向けで読みやすく、小学生の子どもが書き順を覚えるのに最適なテキストだと思います。

もちろん、大人が読んでもためになる書き順や漢字の知識が豊富な一冊です。

今回紹介しなかった「馬」や「集」、先取りして4年生で習う「必」や「飛」などの書き順も紹介されています。

今回は一般化した基本ルールを紹介しましたが、後日、書き順を間違えやすい漢字ごとにピックアップした記事を作成予定ですのでお楽しみに。