篆刻の文字「篆書」は楷書や行書のルーツ!書体はこういう歴史で進化した

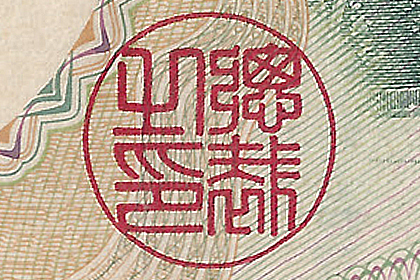

突然ですが、部屋の整理をしていたら↓こんな懐かしいものが出てきました。

この謎の石の物体、何だか分かるでしょうか?

この石の物体の正体は、私が中学の美術の授業で彫った篆刻(てんこく)のハンコです。やった覚えのある人いませんか?私が作ったのはもう10年以上前ですけど、今でも美術の授業で篆刻ってやってるんでしょうかね?

地域問わず、意外とどの学校でもやるって話ですけども。

流石に印は実名で書いてあるので出せませんが、名前の漢字を篆書体(てんしょたい)で探してレタリングして、ハンコなので左右反転になるように石にトレースして彫っています。

ちなみに、もともと直方体の石なので、外側の丸いところも自分で削って磨いています。当時の私すごい(自画自賛)

さて、名前の漢字を調べた篆書体ですが、今でも印鑑に使われていたりします。

実は、この篆書体、現在の楷書体や行書体のルーツになった書体なのです。篆書体無くして楷書なしです。今回は、漢字のルーツとなった篆書体から楷書体・行書体に至るまでの書道の五書体について、中学生でも分かるようにお話していこうと思います。

漢字のルーツ、篆書体

書道の5つの書体「五書体」のそれぞれ特徴

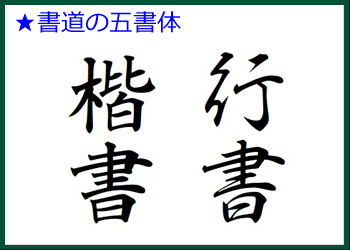

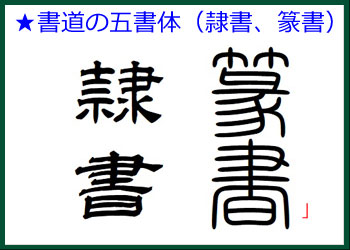

書道の世界には、五書体と呼ばれる大きく分けて5つの書体(楷書体、行書体、草書体、隷書体、篆書体)があります。

最も一般的に使われているのが「楷書体(かいしょたい)」で、小学生の書写で習います。最も読みやすいので、祝儀袋など、かしこまったものを書く時にも使われます。

次によく使われているのが「行書体(ぎょうしょたい)」で、中学生になると書写で習います。楷書で書くよりも崩して書かれているので早く書けて、尚且つ読むのにも適している書体です。

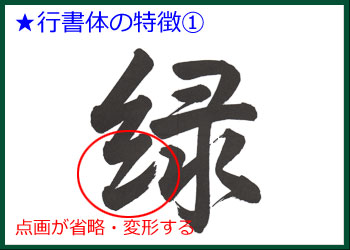

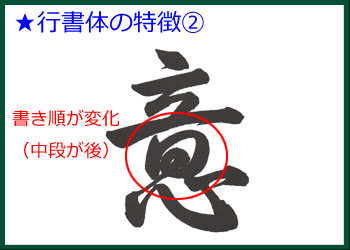

早く書くという都合上、下の画像のぎょうにんべんの1,2画目のように線が連続していたり、点画が省略されたり、楷書の時とは書き順が変わったりします。

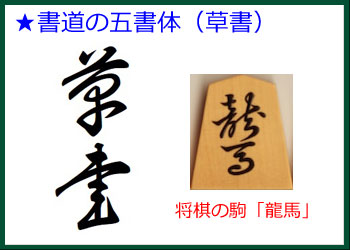

行書体がさらに崩れたのが「草書体(そうしょたい)」で、行書体よりもさらに早く書くことができます。そのため、全体的に線が丸くなっているのが特徴です。

現在身近で見られるのは、掛け軸や将棋の駒くらいでしょうか。

もちろん草書体も崩し方のルールというものはあるものの、あまりにも砕けた書体のため読むのは難しく、現在は人工知能で草書体を読解する研究も進められています。

五書体の中で最も古いのが「篆書体(てんしょたい)」で、2番目に古いのが「隷書体(れいしょたい)」です。隷書体の時点でだいぶ現在の漢字の形が完成しています。

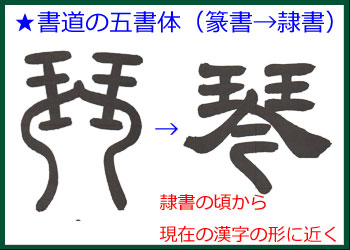

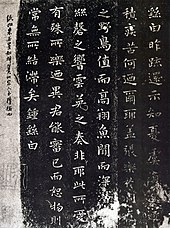

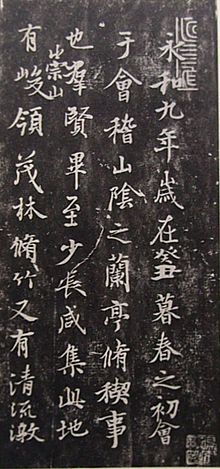

下の画像は、篆書(左)と隷書(右)の「琴」の字ですが、篆書→隷書になるとかなり今の形に近くなっていることが分かります。

隷書体は、木簡(昔の手紙)や石碑に文字を刻むのに使われていた文字なので、右上がりに書かず水平で、全体的に扁平(横長な長方形)な形をしています。さらに、波磔(はたく)という、波打ったような横棒(2枚上の「書」の字がわかりやすいかも)が特徴です。

一方、篆書体は縦長な長方形をしています。

世界史と書体

ここから先は、世界史で習う知識と絡めて、五書体のルーツをお話しします。

殷の甲骨文字

世界史の授業で、「殷の時代に甲骨文字を使っていた」と習いましたよね。

もともと亀甲などに文字を刻むのは国家の重要なことを決める占いのためでした。今みたいに何かを記録して残しておくために文字を使ったのは殷の中期~後期頃からと言われています。

周の青銅器、諸子百家

中国の西周(紀元前1050年~紀元前771年)は、実用性というよりも祖先を祭るために青銅器を作っていた時代です。

その青銅器に刻まれた文字の事を特に金文(きんぶん)といい、戦に勝利し王から褒美を貰ったことなどの記録が書かれているようです。

「春秋・戦国時代になると、7つの大国がせめぎあい混乱してしまったので、庶民にも政治思想や知識を広めたり思想を説こうと諸子百家とよばれるたくさんの学者(孔子や孟子、墨子など)が登場した」という感じで世界史で習いましたが、

7つの大国でいろんな思想家が文字を使って思想を広めたため、書風が地域ごとでバラバラになりました。

秦の始皇帝

世界史の授業で「秦の始皇帝が文字の統一を行った」みたいな記述で習った覚えはありませんか。

春秋・戦国時代は地域ごとに書風がバラバラでしたが、秦が中国を統一し、秦の始皇帝が自らの権力で文字(篆書体)はこの形で統一する、と決めました。公文書を書く時の文字は、始皇帝が決めた書体で統一されました。

そんな紀元前の中国で主流だった文字が、五書体で最も古い篆書体でした。

前漢~新~後漢

前漢は、篆書体から隷書体に移り変わる時代です。隷書体の原型と呼べるものは前漢にできたと言っても差し支えないでしょう(完成したのは後漢になってから)

また、前漢で隷書体(の原型)をくずした、草書体の原型(章草)も誕生します。章草ではまだ隷書の要素(波磔)が残っています。

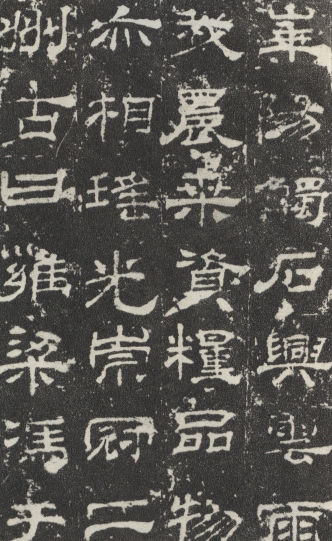

新の時代を経て、後漢になると、前漢から移行していた隷書体(とくに八分隷とよばれるもの)が完成し、この八分隷は現在でも隷書体の範を示すものとなっています。

後漢時代には石碑の制作が盛んになりますが、隷書体で刻まれています。

また、後漢末期に章草が簡略化されて草書体が誕生しました。

隷書体、草書体の生まれた時代は近いですが、隷書→草書の順番に誕生したのは間違いないでしょう。

世界史では「後漢に蔡倫(さいりん)が製紙法を改良した」と習う通り、書道界においても後漢は数多くの書道家が登場し、変革期になりました。

三国時代(魏)の鍾繇や東晋の王羲之など著名な書道家

詳しい時代や派生の順番は定かではありませんが、後漢以降に行書体や楷書体が生まれました。現在も使われているこれらの書体は、かなり後にできたものなんですね。

三国時代の魏では鍾繇(しょうよう)という書家の楷書が残っており、現在の隷書と楷書の中間くらいの書風です。書き方は楷書に近いですが、扁平な概形は隷書の特徴が残っています。

三国時代よりも後の東晋では、王羲之(おうぎし)という世界史でも習う書家が行書を残しています。

余談ですが、鍾繇も王羲之も書家であり政治家です。

まとめ

書道の五書体は、中国で進化しました。

篆書体(秦の始皇帝の頃に正式に統一)→隷書体(前漢には移行しようとしていた、後漢に完成)→草書体(隷書体を崩す、後漢末期に完成)→行書体・楷書体(後漢以降。魏や東晋では楷書や行書で著名な書家が現れる)と進化し、現在に至っています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/210d7d36.5c17c598.210d7d37.f4652376/?me_id=1229256&item_id=10001052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmangazenkan%2Fcabinet%2Fsyncip_0020%2Fimgrc0076510749.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)