【美しい文字の書き方】筆ペンで「御」を品よく書く、詳しい書き方

冠婚葬祭で、祝儀袋を筆ペンで手書き出来たらカッコいいですよね。

その中でも、「御祝」や「御礼」、「御車代」などの「御」の字は祝儀袋頻出の漢字ですね。

今回は、祝儀袋を書くのに最も読みやすい楷書体での書き方をご紹介します。

下のご祝儀袋は、結婚式や出産祝いにも使える真結びののし袋です。ぜひ、手書きで書いてみてください!

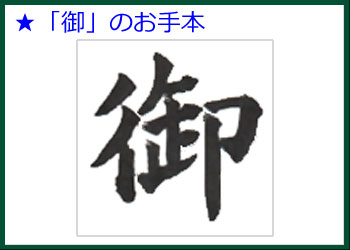

品よく美しい「御」の書き方

楷書の「御」の字のお手本を掲載します。

「御」の概形・字形の捉え方

「御」の概形を捉えてみましょう。

全体の形は、横に3つのブロックが並んでいるように見えるので、正方形というよりはやや横長な漢字と捉えても差し支えありません。

「御」の字を大雑把に分けると「ぎょうにんべん」、真ん中、「ふしづくり」の3つのブロックが横に並んでいると捉えることができます。

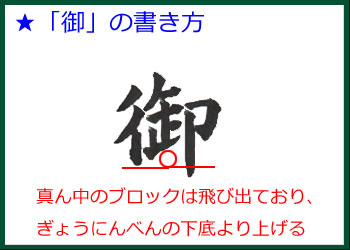

それぞれのブロックの位置関係を見てみます。

「御」の字は、真ん中のブロックをぎょうにんべんの下底よりも高い位置に仕上げるのがポイントです。

この空間があることで、窮屈さが無くなり、重たい印象を与えるのを抑えられます。

真ん中のブロックを高い位置に仕上げる都合上、真ん中のブロックをぎょうにんべんよりもやや高い位置から書き始めます。

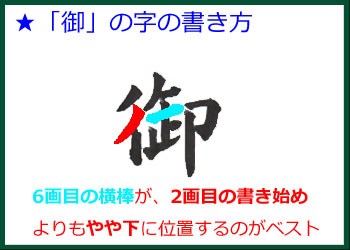

目安としては、6画目の横棒が2画目の書き始めよりやや下くらいに位置すればちょうど良い位置です。

ふしづくり(右のブロック)は左、真ん中のブロックよりも低い位置から書き始めます。

ふしづくりは、「御」の6画目の横棒とほぼ同じくらいの高さで書き始めます。

最終画は、ぎょうにんべんの下底より少し長くなっても構いません。

「御」のぎょうにんべんの書き方

「御」の字の概形や組み立て方が理解できたところで、実際に筆ペンで書いてみましょう!

結構さまになったのではないでしょうか。

更にステップアップするために、更に細かなポイントを見てみましょう。

まずは、「御」以外の漢字でも使われるぎょうにんべんの書き方をご紹介します。

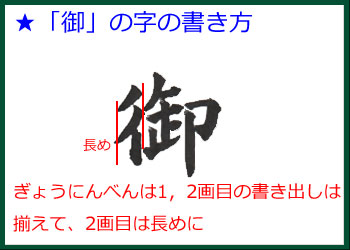

ぎょうにんべんは、1,2画目の書き出し(右側)を揃えて書き始めます。

さらに、2画目は1画目よりもやや長く書くと良いです。

もっと細かなポイントを挙げるとしたら、1,2画目を平行ではなくやや角度に変化を付けて書くと、文字に機械的な印象が無くなり、表情が付くようになります。

「御」の真ん中のブロックをすっきりまとめる書き方

筆ペンで書く「御」の字の出来を左右するのは、真ん中のブロックです。

真ん中のブロックは画数が多く、筆ペンで書くとぎゅうぎゅう詰めになり重たい印象になりがちです。

更に、先述した通り真ん中のブロックはぎょうにんべんの下底よりも上にまとめるので、せせこましくならないように書くのはある程度の練習が必要です。

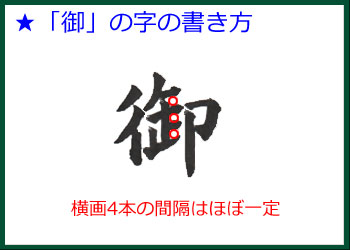

まず一つ目のポイントは、4本ある横画の間隔をできるだけ均等にすることです。

8画目の短い横棒は太くしすぎず、他の横棒よりもやや細めに書くとまとめやすいです。

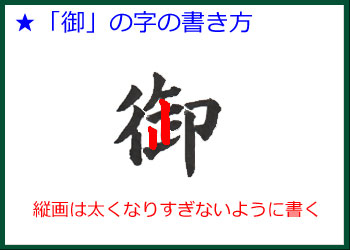

もう一つのポイントは、縦画が太くなりすぎないように書くことです。筆ペンで細い線を出すには、筆ペンの下の方(毛の付け根に近い部分)を持ち、筆ペンを立てて書くと良いです。

真ん中のブロックが細長いうえに、縦画が2本横並びになっているので、特に7画目の縦画を太くしてしまうと圧迫感が出てしまいます。

ぎゅうぎゅう詰めでなく、ある程度の余白が感じられるくらいに書けるようになればベストです。

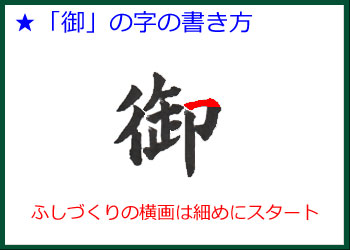

ふしづくりの書き方

最後の締め、ふしづくりの書き方をご紹介します。

ふしづくりの転接(折れ)のある画は、横画をやや細めの線で書き始めると、ふしづくりが引き締まります。

転接の部分は肩を落としすぎないように書きます。

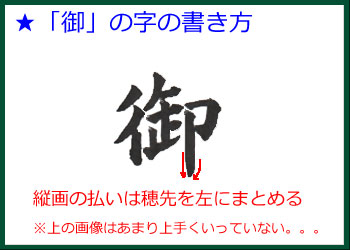

また、ここでは上手く書けていませんが、最終画の縦画の穂先を左側にまとめて書きます。(画像では、縦画の左側がやや抉れてしまっています)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21080522.4f30513d.21080523.ab2b0cb3/?me_id=1277727&item_id=10004235&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftonary%2Fcabinet%2Fproduct2%2Fgoshugi-set-02_15.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)